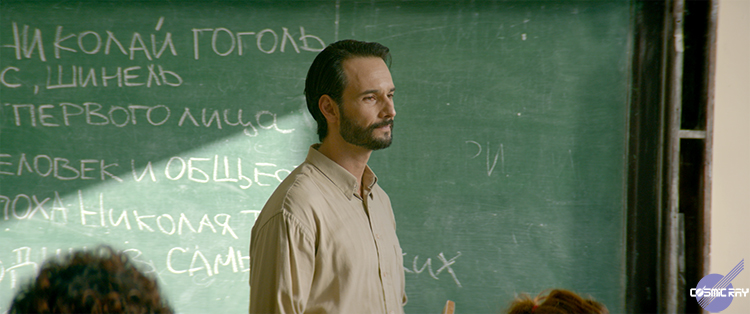

「トランスレーター チェルノブイリの子供たち」本編より マリン、ハヴィ

── この作品は、チェルノブイリ原発事故の犠牲者となった子供たちと、その通訳として交流を深めるロシア文学教授マリンの葛藤と家族の再生を描いた、実話に基づくヒューマンドラマです。

まず、主役のマリンにキャスティングされて感じたことを聞かせてください。

近衛:とにかく、考えては挑戦することを繰り返す必要のある作品だと感じました。

病気を抱えた子供たちとの心の交流をはじめ、80 年代の世界情勢や、マリンの持つ正義感、家族との向き合い方…といった沢山の要素を含んだ物語の中で、表現の落としどころについてかなり悩みました。

あと、ロシア語での芝居が多くて、教材を整えたり勉強したりの時間も多かったです。

大変ではありましたが、語学や色々な分野の知識を基礎から学ぶにつれて、自分の視野も広がっていくという、貴重でありがたい体験をしました。

── 近衛さんは見た目や雰囲気もマリンに似ている点がキャスティングされた理由の一つにもなっています。

ご自身でも共通点は感じましたか。

近衛:マリン役のロドリゴ・サントロほど男前ではありませんが(笑)、嬉しいお言葉です。最初に今作のお話を伺った頃にもそう聞いて、「そんなことある?」と冗談半分に思っていたのですが、実際に映像を見ると、「確かにどことなく似たところがあるかも」と感じました。

でも、むしろ文学への興味や考え方などで、マリンというキャラクターに自分と通じる部分があったことが非常に興味深かったです。

おかげで芝居や声の方向付けなどの役作りには自然に入ることができて、彼の個性の深い部分へ考えを巡らせたり、ロシア語などの技術的な課題にじっくり向き合ったりできました。

── キューバ人のマリンを演じる上で、どのような役作りを心掛けましたか。

近衛:彼の個性を理解して説得力を持たせる、そこに全力を傾けました。

マリンはキューバ人で、職業は大学教授、そして病院でロシア語の通訳を任されます。複雑な要素が絡み合った人物なので、リアリティのある表現が大切だと思いました。

だからキューバの歴史を調べました。彼のセリフがどういった立場で、どういう意図で発されているのか考えたかったからです。

ふとした時の反応や言葉選びに、当時のキューバにおける共産圏の感覚が滲み出ていました。一方で、キューバと聞いてイメージするラム酒やカリブ海の明るい印象から、マリンは少し離れているようにも感じました。

彼が講義で題材にしていたロシア文学の「ゴーゴリの狂人日記」も読んで、なぜこの作品が扱われていたのかといったことも考えました。とにかく全てが勉強でした。

── チェルノブイリ原発事故に加え、ベルリンの壁崩壊、経済危機と、この作品で描かれる共産主義国は大きな転換期を迎えます。

テーマをどのように捉えましたか。

近衛:第一に思ったのは、これは単なる歴史ではないのだということでした。

今作の監督もそうですし、身近な人の中にも、この時代と現在とを生きている人々が大勢います。

歴史というと、「遠い昔に過ぎ去った出来事」と考えがちですが、今作で描かれているチェルノブイリやベルリンの壁などは比較的新しい出来事で、私たちの人生と地続きになっていると感じます。

当時、これらの事件の衝撃がいかに大きかったか。その「常識をくつがえされる衝撃」を、取りこぼさないように表現することを強く意識して収録に臨みました。

今も世界の各地で武力闘争や覇権争いが続いています。日本で生活していると縁遠く感じてしまう、国際情勢の問題が沢山あります。

そういった現在の問題と作中で描かれている事件には、大きな因果関係があるのではないかと。

ここに、この作品が日本で公開されることへの意義を感じています。

── 被曝の後遺症に苦しむ子どもたちも沢山登場しました。

近衛:大学で物理学を学んだ経験があるので、原子力や放射線の恐ろしさは知っているつもりでしたが、苦しむ子供たちのシーンを目のあたりにすると、いたたまれない気持ちになります。

作中で、チェルノブイリの被爆者である子どもたちは遠く離れたキューバに来ています。何の罪もないのに、命を削られる苦しみを抱えて、見知らぬ国の病院にいないといけない。これほど辛いことがあるだろうか。

また子どもだけでなく、付き添う親たちも描かれていますが、彼らもそれぞれの葛藤の中で、子どもを愛し、苦難だらけの生活を送っています。

通訳という立場を越えて、マリンは彼らに心を砕いて、必死に足掻いては疲弊していきます。そんな彼の姿をどう表現するかが、自分にとっても大きな課題になりました。

── 作品に登場する息子のハヴィが、のちに映画監督として父・マリンと母・イソナを描くことになるわけですが、それだけ監督の幼な心に大きなインパクトを与えた出来事であったと推察されます。

この「息子視点」で描かれた作品世界をどのように受け止めましたか。

近衛:先ほども触れたように、本当に、今と繋がる世界での話なのだと感じました。

当時の大きな衝撃と、そこから現在に至るまでのキューバや世界の激変を監督は肌で感じ、時には大きく左右されながら生きて来られたのだろうと思います。

同時に、幼いハヴィにとっては歴史的な事件以上に家族の問題が衝撃だったのだなと。空腹や寂しさや、それまで当たり前だった日常が崩れていく恐ろしさなどの細かな描写を通して、両親に対する思いがふつふつと伝わってきます。

そして現在、この作品を世に送り出すということが、監督にとってどれだけ大きな意味があることなのかと考えると、吹替を担当する者として身の引き締まる思いです。

── グラディスとイソナ、二人のヒロインについてお伺いします。

看護師グラディスは共に苦難に立ち向かう同僚で、イソナは生涯を共にしようとする愛妻ですが、それぞれへの接し方がなかなか難しかったように思います…

近衛:今作は色々な視点から見ることが出来ますが、この二人も正にその視点の一つだと思います。

グラディスの視点に立ってみれば、移民の彼女が何を思い、医療従事者としてどう生きているのか、マリンや病床の子供たちをどう捉えているのか、考えるたびに作品の見え方が変わってきます。

一方イソナの視点から見れば、マリンはかなり欠点の多い夫で、イソナが大切にしている「アート」と「命の重さ」を単純比較してしまいます。

コロナ禍の頃、芸術分野は不要不急かという話題が取り沙汰された時期がありましたが、私自身も声優という、芸術分野に関わる人間の一人として、イソナにとても共感を覚えました。

グラディスとイソナ、それぞれの想いや生き方に、共感できる部分があります。

ここに、マリンというキャラクターの正義感や生きざまを落としこむことで、二人への向き合い方が徐々に掴めていったと思います。

── 例えば任務への不満を口にすればグラディスに痛烈に切り返される、また約束を守れなかったイソナには三行半を突きつけられるように、一生懸命であろうとすればするほどマリンは空回りします。マリンの葛藤をどのように感じ、演じましたか。

近衛:マリンは個性が強い人です。独自の正義感を強く持っていて、時に自己中心的になったり、病床の子供たちの命を最優先にしてしまったりします。

グラディスにはグラディスの経験や正しさ、イソナにはイソナの大切なものがあります。それらとマリンの個性が噛み合わないから、マリンは空回りして葛藤する。この部分が今作の最も重要な要素の一つであると思いました。

言葉だけ捉えれば、グラディスやイソナの言い分が正しく、マリンが我儘なだけにも思えてしまいます。が、彼が彼なりの正義を確かに持っているのだと感じられる場面で、一気にマリンに共感出来るようになりました。

だからこそ空回りや葛藤の時には、彼の正義や信念を強く意識することを心がけました。

個人的な話ですが、私にとっては、マリンのように葛藤を抱えた人物というのは演じがいのある役柄の一つなので、苦しい気持ちになりながらも楽しく演じさせていただきました。

── 最も難しかったシーンを教えてください。

近衛:ロシア語で芝居するシーン全てが難しかったです。ロシア語で喋りつつ、そこに感情を乗せるというのは、普段の芝居とは違った難しさでした。

勉強のかいがあって徐々に余裕が生まれてくると、やっと感情表現に少し自由さが出せたように思います。なので、ロシア語と日本語の両方で芝居を維持しながら、ストーリーに合わせて緊張感や感情を変化させていく難しさの中で、マリンの抱えている事情や彼なりの正義をどう表現したらより伝わるだろうと必死に考えました。

── 最も心に残ったシーンを教えてください。

近衛:実家に帰ってしまったイソナに会いに行ったのに、対話を求める彼女に「ムリだ」と吐露するシーンです。

シーン的にはとても短いのですが、ここでマリンという人物を作品中最も表現していると感じたからです。大事なことほど口にできない頑なさは彼の個性でもありますが、この時ちゃんと会話出来てさえいればその先の人生が変わっていたのではというのが、今作を観た人の共通した思いではないでしょうか。

私自身も日々の生活の中で、もっと上手く意思疎通出来ていたらなと思うことがよくあります。

ひいては現代社会で起きている争いや諸問題に関しても、意思疎通のあり方でもっと良い関係が築けていたりしたのではないかと考えることがあります。

そういったことに思い至らせてくれる、とても重要なシーンであると感じています。

── 他に印象に残ったキャラクターはいますか。

近衛:マリンやイソナ以外では、チェルノブイリから来た親たちが印象に残っています。

作中では 3 人の男女が描かれていますが、それぞれ個性的で、想いも生き方も違います。 3 人とも確かに子どもを愛していて、快復を願ってキューバに来たけれど、事故前の生活には二度と戻れないし、彼らの人生もねじ曲がってしまったと考えると、とても苦しい気持ちになります。

今作には象徴的な人物がたくさん登場しますので、それぞれの視点から改めて作品を観てみると、また違った魅力が味わえると思います。

── 後はどのようなキャラクターに挑戦したいですか。

近衛:今回のマリンのようなキャラクターは個人的にもとても好みなので、機会があれば何度でも演じたいです。強い想いを内に秘めた人物はとても魅力的です。今後もその魅力を表現していくためにより一層精進してまいります。

もちろん、全く違った方向性のキャラクターにも沢山挑戦していきたいです。

愛情深い人物や深みのある人物、そういう人の心から溢れ出る愛や深みというものをより魅力的に表現できるように追求していきたいと思っています。

── 最後に、この作品をまだ観ていない方々にひと言お願いします。

近衛:本当に様々な見方が出来る作品です。

主人公の視点、家族の視点、歴史的な視点と、色々な視点から見ることで奥行きが何処までも広がっていく作品なので、是非何度でもご覧いただけましたら幸いです。

そして、日々の生活や世界で今起きている問題へも想いを巡らせていただけましたらと思います。

今作のタイトルは「トランスレーター」ですが、芝居することも、作品を観て解釈することも、ある種の翻訳だと私は考えています。

今作をご覧になって感じたことが、皆様の人生で何か意味を持つ瞬間がありましたら素敵だなと思っております。

ありがとうございました。

※) 2025年現在「チョルノービリ(ウクライナ語:Chornobyl)」と表記される地名や原子力発電所の通称については、作品当時の情勢に倣い「チェルノブイリ(ロシア語:Chernobyl)」としました。

■ トランスレーター チェルノブイリの子供たち (2018年 カナダ・キューバ) 作品データ

■ 監督 ロドリゴ・バリウソ & セバスチャン・バリウソ

■ 出演

マリン:ロドリゴ・サントロ

グラディス:マリセル・アルバレス

イソナ:ヨアンダ・スアレス

■ ストーリー

チェルノブイリ原発事故の後、ハバナ大学のロシア文学教授マリンは、治療のためにソ連から送られてきた子供たちとキューバの医師との間の通訳を任される。抽象的な文学の世界から現実的な医療の世界に放り込まれた彼は葛藤するが、ある子供との対話を通じて子供たちとつながりを感じ、新たな使命をもって通訳に臨んでいく。

おりしもベルリンの壁が崩壊し、キューバは未曾有の経済危機に直面する。

だが、チェルノブイリの子供たちに深く関わるようになったマリンは自己の家族を顧みず、二人目の子を身籠もる妻イソナをひどく傷つけてしまう…

実話に基づくヒューマンドラマ。

■ 日本語吹替版キャスト ※ 日本語とロシア語でのキャスト、ロシア語でのキャスト

マリン 近衛 頼忠 /

グラディス 林 あゆり /

イソナ 紅林 伽奈 /

ハヴィ さきとう 薫 /

アレクシ 幸野 央枝 /

ウラジーミル 小出 明 /

ルチヤ 天埜 愛海 /

オルガ, ダーリャ 桜井 春香 /

リヴァス, クリスティーナ 岩元 絵美 /

サンチェス 犬丸 義貴 /

フェリペ 吉岡 翔悟 /

ヴェロニカ, ローサ やまち あき /

テレサ, スターシャ 武田 恵瑠々 /

マリア 安達 菜都 /

学部長 天野 冱惠 /

ガソリンスタンド店員 青柳 佑 /

イソナの助手 弦谷 直

■ 予告編 ( 吹替版 )

■ 日本語吹替版 好評配信中!

(C) 2018 THE FILM 1989 INC

Sales Representative:Intramovies intramovies.com/